Страница 5.

1-2-3-4-5-6-7

22 августа 1914 года пришло письмо от Ильи Ефимовича Репина.

«Могучий богатырь живописи Виктор Михайлович, – писал старый друг. – Как ты меня обрадовал. Вез колебаний, крепко держишь ты веру в свое дело и мужественно побеждаешь недоразумения. Еще недавно, в Музее А. III-го (Александра III, ныне Русский музей. – В. Б.) я с великим наслаждением провел время перед твоей картиной „Баян“.

Какая глубина в лицах! Какая психология! Воскресшая жизнь седой старины… Спасибо! Спасибо!

Но теперь только шептать можно: мир завален смертью и страданиями… Неужели кому-нибудь интересно золото?! А ведь все из-за него… Все грабежи. Будь здоров. Твой Илья».

В тот же день 22 августа Виктор Михайлович и Александра Владимировна проводили на войну сыновей, Михаила и Владимира.

Михаила направили в Одессу, и Виктор Михайлович ездил к нему. Сын командовал ротой, обучал новобранцев. Отец и сын побывали в Одесской обсерватории, и Виктор Михайлович по просьбе ее директора А. Я. Орлова сделал проект ворот для въезда.

Древние войны памятны победами. Война для современников – сплошное бедствие. Если что она и открывала, так это лазареты. Татьяна Викторовна оставила художественные занятия и пошла работать в лазарет.

Виктор Михайлович тоже поворотил к стене холсты со сказками. Хотел быть полезным стране. Оформил календарь, на котором изобразил битву Александра Невского с немцами. Написал две картины «Архангел Михаил» и «Один в поле воин». Рисовал плакаты, открытки. Сделал рисунок «Пересвет и Ослябя», начал картины «Святогор-богатырь» и «Куликовская битва».

А война все не кончалась. Под тяжестью ее кренились обветшалые своды российского царизма, да и рухнули, в пыли и прахе, в 1917-м…

Старая жизнь еще корчилась в судорогах, а новая, бушуя очистительными ливнями и грозами, уже зеленела над развалинами. Ей, этой новой жизни, искусство было дорого и необходимо. Председатель кружка любителей искусств при Московском Коммерческом училище Игорь Эммаиуилович Грабарь писал Виктору Михайловичу 11 декабря 1917 года: «На днях… был прочитан доклад на тему „Черты русской самобытности в произведениях В. М. Васнецова“… Члены кружка поручили Президиуму выразить Вам, достоуважаемый Виктор Михайлович, от имени нашей молодой организации горячий привет, чувства искреннего уважения и глубокой благодарности за все Вами содеянное во славу русского искусства».

Между тем быт становился все неустроенней. Совершенно обесценились деньги. Хлеб, продукты, дрова уже не покупались, а выменивались на вещи. Художникам совсем беда: исчезли собиратели картин. Одни бежали за рубежи революционного государства, другие были в стане его врагов, у новых же хозяев страны ни денег, ни палат.

Революция – испытание всех сил народных. Всем было трудно. Только для одних трудности – счастливейшее время великих созидательных перемен, а для других – крах жизни.

Интересное воспоминание о своем дяде оставил Всеволод Аполлинариевич Васнецов: «Уклад жизни в семье дяди был под стать его старорусскому облику и обстановке – несколько „домостроевский“. Ярких ламп не любили, и вечерами в комнатах бывало довольно мрачно. Перед тем, как сесть за стол, в строго установленное время, читалась молитва. За столом сидели молча. Молодежь должна была только есть, молчать, а закончив еду, поблагодарить и удалиться. Если кто-либо из сыновей опаздывал к столу, то, в назидание, мог остаться без обеда».

А вот о размолвке между Аполлинарием и Виктором по политическим мотивам: «Как-то раз за пасхальным столом дядя поднял бокал с красным вином и провозгласил тост за какое-то событие, незадолго перед тем происшедшее. Отец поставил свой бокал на стол и то же самое событие резко охарактеризовал как позорное для России.

Дядя назвал отца изменником и разбил свой бокал об пол».

Васнецову было за что не любить новые времена. Рухнула многолетним трудом устроенная жизнь. Был «генерал», а тут поначалу даже пайка не удостоился, этого нового «Станислава Первой степени», как выразился Нестеров. Скопленное «про черный день» шло прахом, на добывание картошки, муки, дров. Имение в Новом Рябове отняли. Совсем еще недавно он был главою клана, степенным и даже величавым, но теперь и семья распадалась. 4 мая 1918 года Виктор Михайлович писал в Киев: «Дорогая Лёля! Милая Лёля! Как Вы живете? Как Вас бог хранит? Давно ничего не знаем о Вас и не слыхали – ох, какое тяжкое время! За Мишу нашего Вам, за его приют в страшные киевские дни, великая, самая душевная, сердечная благодарность! А что с ним теперь? Ничего не знаем, посылали много писем и никакого ответа. Этому, конечно, нечего удивляться при великом хаосе, который царит у нас вовсю и сменяется владычество за владычеством, украинцы, немцы, большевики… – великая социал-пугачевщина! Ждем не дождемся вестей из Евпатории, куда из Киева переехал Миша, где у них была авиаторская школа».

При очень смутном понимании, что же это такое – Октябрь, трудно было ожидать от старого художника, гордого своей преданностью старому, скорой перемены в отношении к Советской власти. Все названные выше причины не были главными. Главной причиной неприятия новой жизни были взгляды на искусство. Высшим для себя в искусстве Васнецов почитал свою работу для церквей и соборов, теперь же церковное искусство ни во что не ставили. Более того, церкви подвергались разорению и уничтожению. Пришла весть из Владимира, где скатанные в рулоны, разорванные, размокшие, пропадали его холсты для церкви в Гусь-Хрустальном.

Туча беды нависла над масляной живописью Владимирского собора, который зимой теперь не отапливался.

Васнецову и Нестерову пришлось написать множество писем в разные инстанции, доказывая ценность росписей.

Советская власть не была глуха к требованиям художников. Анатолий Васильевич Луначарский писал о церковных работах Васнецова: «Когда религия умрет, тогда особой красотой засияет та живописная сказка, которую создал Васнецов из ее мотивов».

Воздух уже был полосат: то теплая волна, то обжигающе бодрая, то чистая, как родник, то все еще зимняя, дымная, пахнущая горячими печными кирпичами.

Сторож Антон, открывший калитку во двор, не вписывался в весеннюю отраду: в валенках, в шубе, шея из воротника, как у черепахи, тощенькая, складки кожи висят.

– Здравствуйте, Аполлинарий Михайлович!

– Не разбудил? Я – чуть свет.

– Живем по-куриному. Встаем рано, ложимся рано. Лампу жечь – керосина нет.

Аполлинария Михайловича слова сторожа не совсем успокоили, стоял посреди дворика, смущенный ранним своим появлением.

– Виктор Михайлович в саду, картины рисует, – сказал Антон.

Аполлинарий Михайлович обрадовался, пошел по дорожке, вокруг дома, и сразу же увидел брата.

Виктор стоял у мольберта среди старых корявых яблонь. Стоял неподвижно, и Аполлинарий тоже замер, взволнованный и смущенный.

Виктор стоял, запрокинув голову, подставляя лицо солнцу. Серебряно-рыжая борода светилась, светились легкие волосы, само лицо светилось.

Аполлинарий повернулся, чтобы уйти – он пришел к брату не с веселым, – но Виктор услышал шорох песчинок на дорожке и окликнул:

– Куда же ты? – и когда Аполлинарий подошел, сказал, улыбаясь: – А я почему-то знал, что ты придешь сегодня. Смотри! – указал на другой мольберт. – Это я для тебя приготовил. Тряхнем-ка, брат, старинушкой. Ведь что бы в мире ни свершалось, мы – художники.

– Были художники, – сказал Аполлинарий.

– И были, и есть, и во веки веков…

– Вот, почитай, – Аполлинарий протянул брату листок бумаги.

Прочитал.

– «Предлагаю вам явиться ко мне 14 марта с/г в 1 час дня по указанному адресу. Явка по поводу передачи вам ваших картин. В случае неявки будет составлен акт. Комендант Зиновьев».

– Кто это? Что это? – сердясь, спросил Виктор Михайлович.

– Комендант ВХУТЕМАСа…

– Да начхать тебе на него!

– Я грипповал все эти дни… А они свалили кучей мое бесценное творчество па пару телег и привезли к дому: забирайте барахлишко, Аполлинарий Михайлович. Ваша мастерская пойдет под общежитие. Но врут! Мою мастерскую занял некий футурист. Их теперь множество, отрекшихся от старого мира, без корней, души и понятия о мастерстве.

Виктор Михайлович взял кисть и дал Аполлинарию.

– Становись к мольберту, пиши. Весна перед тобой. Аполлинарий кисть взял.

– Виктор, я не просто старый художник, я даже академик старый. Восемнадцать лет пейзажному классу отдал. И, кажется, был не из худших учителей: Корин, Мешков, оба Герасимовых, Иогансон, Татевосян, Яковлев, Исупов, рыжий Яковлев, Лысенко, Сырнев… Хорошие все мастера. И – выкинули. В прямом смысле – выкинули….

– Пиши. Зелененькие листики писать – дело нехитрое. Ты вот этакую весну ухвати. Она вся еще в почках, по – весна!

Аполлинарий взял с палитры брата краски, коснулся картона.

Взял наконец палитру. Работали молча.

– Рассказать тебе, чем мой Всеволод однажды занимался, когда службу проходил? Подняли их поутру, вооружили лестницами, клещами, плоскогубцами. Оказалось, новоявленные гении за ночь присвоили свои незабвенные имена множеству улиц и переулков. Всеволод одну вывеску домой принес: «Улица имажиниста Александра Кусикова». Так-то, брат!

– Никаких Кусиковых не будет. А вот улицу братьев Васнецовых я тебе обещаю… Так что, пиши, Аполлинарий, пиши весну. Старики о весне знают больше молодых. Пиши, художник, пиши!

Аполлинарий потянулся обнять брата, потому что ощутил в себе великое сиротство. Ведь они, два старика, может, последние художники в этом мире, отвернувшемся от былых ценностей. Но сдержался, сказал буднично:

– Я вчера с новыми зодчими не на жизнь бился. И никому ничего не доказал. Собираются такими домами Москву застраивать, хоть плачь. Что-то серое, безликое.

– Безликие дома – безликие города, безликие города – бездуховные люди.

– Вот и я про то же. А они от меня, как от мухи. У них – Корбюзье. Ишь как – Корбюзье!

– Аполлинарий, значит, кому-то нужно, чтоб люди стали бездуховными овцами.

– Но кому? Мы в молодости с тем же Пашкой Халтуриным, с братом Степана, о другом мечтали.

– Миром правит выгода. Кому-то выгодно, чтоб красавица Москва стала плоской, как камбала… Пиши, художник! Смотри, как облако-то просияло. Пиши!

Вместе с летом ушло тепло. В тереме и в благополучные времена зимой жарко не было, это когда дрова были свои, их возили из Нового Рябова. Виктору Михайловичу иногда казалось, что дом сердит на хозяина. Ему неуютно стало от своей красоты, от величия, и он, негодуя, нарочно поддается ветрам и морозам. Дом перестал быть крепостью от бурь.

Но вопреки всему – ненужности своей, отсутствию спроса на картины, старости, холоду, голоду, плохим краскам – художник каждое утро поднимался в мастерскую и хоть час, да писал.

Он посмотрел на свои замерзшие руки. Сквозь синеву посвечивала бледная желтизна старости. Сжал пальцы в кулаки, почувствовал, как послушно, железно напряглись мышцы. Сила не убывала. Стало вдруг весело. Подмигнул своей «компании».

Добрыня Никитич исхитрялся хватить мечом по змеиной башке. Сказка.

Царевна в изумрудном уснувшем царстве глядела сны про принца-спасителя. Сказка.

Ванька-молодец скакнул на Сивке-Бурке до заветного окошка, где царская дочь стоящего жениха выбирает. Сказка.

– Старикам сказки надо сказывать. Вот и сказываем…

Померещилось, что у царевны, летящей на ковре-самолете, глаз нехорошо косит.

Подышал на руки, спрятал пальцы под мышки, опять на них подышал. Взял кисть, палитру. А краски-то нужной нет! Пятнышко от краски. Все же и с пятнышка попробовал собрать хоть сколько-то.

Подошел к картине. Прицелился. Ошибиться было никак нельзя.

– Не хуже хирурга…

Тронул картину и тотчас бросил и кисть, и палитру.

Запахнул шубу, надел шапку, рукавицы. Ишь какая разумная жизнь! Холодно, зато одеваться не надо. И одет, и обут.

Сердито грохнув дверью, пошел вниз.

– Далеко? – спросила Александра Владимировна.

– За дровами! Я же ведь не простыня все-таки! Меня вымораживать не обязательно.

Хлопнул входной дверью. А на улице пожалел о своей сердитости. Ни за что ни про что Шуру обидел. Ей ведь семьдесят три! Вот какие годы-то теперь у них. И для таких-то лет такое время.

1-2-3-4-5-6-7

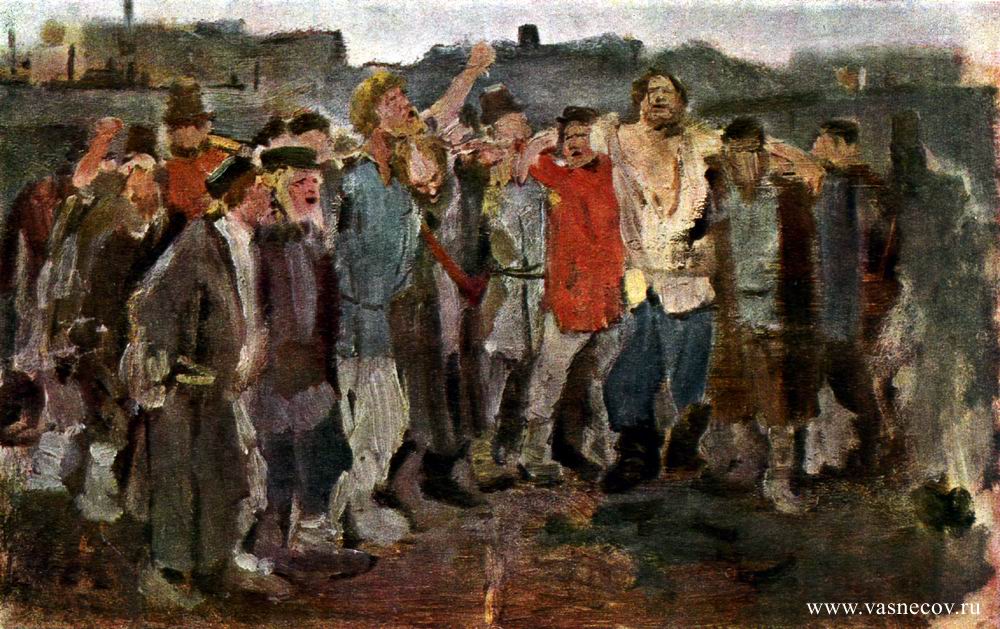

Окрестности Абрамцева |  В.М. Васнецов. Карс взяли. Эскиз. |  Богатыри. 1898 г. Х., м. ГТГ. |