Страница 5.

1-2-3-4-5-6-7

Критика снова отчитала Виктора Михайловича. Особенно постарался художественный обозреватель журнала «Русская мысль». «Иван-царевича Виктора Михайловича Васнецова не приобрел Павел Михайлович Третьяков, – писал он, то ли не зная, что картина куплена в Третьяковку, то ли умышленно, и далее следовал весьма примечательный критический опус. – У него (у Третьякова. – В. В.) уже достаточно собрано произведений этого художника, столь неудачно увлекшегося новшеством, якобы долженствующим создать особливую русскую живопись, непохожую ни на какую другую. Выходило нечто, в самом деле ни на что непохожее, свидетельствующее о том, что и с талантом можно забраться в такие дебри бессмыслицы, из которых почти нет средств выбраться на свет божий. В новой картине Васнецова сказывается попытка вернуться на общечеловеческую стезю в искусстве, но до осуществления столь благого намерения еще далеко. Васнецов написал лес, воду и цветы несколько похожими на настоящие, а не на его „Васнецовские“.

Но „серый волк“ все еще претендует по-прежнему на сказочность и вышел совершенно таким, каким мы видим „серых волков“ в окнах меховых магазинов. Прыгает „серый“ через воду, а зритель убежден, что это чучело, только сделано в такой позе, что прыгать никак не может и обречено всю жизнь пребывать с вытянутыми вперед ногами и высунутым языком».

Иное мнение у Саввы Мамонтова: «Твой царевич на волке привел меня в восторг. Я всё кругом забыл, я ушел в этот лес, я надышался этого воздуха, нанюхался этих цветов. Все это мое, родное, хорошее! Я просто ожил! Пусть говорят, что в картине много недостатков, неверностей, я не буду спорить, но пусть кто-нибудь другой так просто и непосредственно повлияет на мою душу, как твоя картина. Вот где поэзия! Молодец!..»

С Мамонтовым вполне согласилась авторитетная среди художников газета «Художественные новости».

«Такого сказочного леса до сих пор не бывало. В сказке – своя логика и своя законообразность: по таким проклятым местам можно скакать только на сером волке. Византийская красота Ивана-царевича и его суженой, смягченная эпическими чертами народной сказки, производит цельное и чрезвычайно приятное впечатление».

Итак, первое серьезное совместительство состоялось. Еще одна «детская» картина Васнецова явилась в мир, чтобы обрадовать главного и постоянного своего зрителя, о котором Васнецов специально не думал, но для которого, но сути дела, и работал всю свою огромную художественную жизнь. Этим зрителем были дети.

Так ли уж это бесспорно, что человеку на жизнь дана одна пара глаз. Так ли это бесспорно? Детские глаза много совершеннее глаз взрослого человека, они чересчур доверчивы, а потому и видят много больше: во-первых, они видят всё множество деталей, мимо которых скользит пресыщенный глаз взрослого, а во-вторых, они видят не смысл картины, до которой спешат докопаться взрослые люди, но мир картины. А это, как понимаете, совсем не одно и то же. Идея-то чаще всего испаряется, иногда до такой степени, что критики начинают приписывать картине совсем противоположные толкования. Мир картины – это не только изображенная объективная реальность, но это еще и чудесное свойство впускать в себя зрителя. Можно и с Аленушкой на сером камне посидеть, можно за витязя решить, куда ему ехать, а потом и отправиться в путь… Тут только одна закавыка: не всякому картина откроется. Взрослому наверняка – нет. Потому что для взрослого сказка – это сказка и картина – это только картина. Дети такого не понимают и не принимают. Они реалисты, и сказка для них – жизнь, и всякая картина, пусть хоть о гибнущей Помпее, – жизнь, совершающаяся сегодня.

Детская литература существует столетия, если вспомнить сказки Перро. Существует и специальная детская графика. А вот живописи для детей и сегодня нет, хотя, имея Васнецова, так уже говорить нельзя.

Детскость Васнецова – в серьезном отношении к сказке, в насыщении этого мира множеством деталей. Ведь у него не бывает героя вообще, вообще Сивки-Бурки, вообще ковра-самолета. На всякое снаряжение хоть технический паспорт выдавай. Детский зритель точность ценит превыше всего. Ему важно, что и как, а куда и почему, он сам решит.

Ну и последнее. Детские глаза умеют и любить на всю жизнь, и помнить на всю жизнь. Способность смотреть по-детски взрослый человек в конце концов утрачивает, но он никогда не утратит и не расстанется со своей преданностью детству. Он обязательно передаст кому-то любовь к художнику. Эта любовь, как колдовская сила, ее нельзя унести с собой.

Работа над «Иваном-царевичем», успех у зрителей, приобретение картины Третьяковым освежили силы Васнецова, по крайней мере, освободили от иллюзии замкнутости в четырех стенах.

Вороны – предвестники жестокой сечи, дамы – предвестники славы. Сначала это было ново: показывать, объяснять, давать подержать палитру и кисти. Потом это стало обременительно. Наконец ввели пропуска. Сторож Степан без визитки Прахова или председателя комитета никого в собор не пропускал. Молва донесла до наших дней рассказ об одном таком посещении.

Две молодые особы явились в собор с пропуском от самого генерал-губернатора Игнатьева. Повел их Васнецов и не без ехидства заставил полазить по лесам. Дамы, однако, в долгу не остались.

– Откуда вы берете все эти картинки? – спросила одна по-французски.

– Из мозгов, государыни! – по-русски ответил Васнецов.

– А мы думали, вы из «Нивы» срисовываете! – как бы само собой разумеющееся сказала дама.

Бывали у Васнецова и прямые столкновения с посетителями.

Однажды явился генерал. Шинель на красной подкладке, шаг командирский, голос громкий. Топает по собору и восклицает: «Ого! Ага!»

Художники отвлеклись от работы, смотрят сверху, кто это? А Васнецов взъярился – и вниз.

– Предъявите пропуск!

– Какой вам еще пропуск? – изумился генерал. – Я фон Роот, одесский генерал-губернатор.

– А я художник Васнецов, которому вы мешаете работать. Будьте любезны, прочтите правила для посетителей собора, обязательные для всех, независимо от их чинов и рангов.

– Я буду жаловаться на вас в Петербург! – заорал взбешенный хозяин одесского края. – Я пошлю телеграмму министру внутренних дел. Это вам не пройдет! Меня при дворе знают!

Васнецов вывел генерала и закрыл дверь на засов.

В те поры одному молодому художнику по фамилии Нестеров приснились подряд два вещих сна. Один сон – высокая до небес лестница. Поднимается он по этой лестнице до облаков… и тут пробуждение… Другой сон про картину «Видение отрока Варфоломея». Будто висит картина на почетном месте в Ивановском зале Третьяковки. Через год и впрямь увидел Нестеров своего «Варфоломея» в Ивановском зале. Что же касается лестницы, то и это сбылось: Михаил Васильевич поднялся вскоре на леса Владимирского собора, чтобы разделить труды и славу его создателей.

С праздником в душе ехал Нестеров в Киев, но и сомнений тоже было достаточно: прибавит ли его кисть к подвигу Васнецова, да что там прибавит – пригодится ли?

Михаил Васильевич умел писать не только красками. Пусть же прозвучит сейчас его светлый голос во славу дружбы двух чудных русских художников, так много давших отечественному искусству.

«Вхожу, передо мной леса, леса, леса, в промежутках то там, то здесь сверкает позолота, глядят широко раскрытыми очами лики угодников, куски дивных орнаментов.

Зрелище великолепное…

Я медленно подвигаюсь среди такой невиданной, непривычной, таинственной обстановки, подвигаюсь робко, как в заколдованном волшебном лесу. Куда-то проходят люди, запыленные, озабоченные рабочие. Тащат бревна, стучат топоры, где-то молотком бьют по камню…

Спрашиваю Васнецова. Говорят, что он на хорах, вон там, на левом крыле их. Сейчас он занят. Снизу кричат ему мое имя.

Голос сверху приглашает меня на хоры…

По лесам я иду впервые, иду робко, озираясь влево на увеличивающуюся пропасть. Перил нет, голова немного кружится, а мой спутник летит по ним сломя голову. Да и я скоро буду бегать по ним, как по паркету.

Наконец площадка, мы на хорах… И я вижу между лесов, перед огромным холстом высокую фигуру в блузе, с большой круглой палитрой в руках. Это и есть Виктор Михайлович Васнецов, тот, о ком тогда говорила уже вся художественная Россия.

Заслышав наши шаги, Виктор Михайлович оборачивается, кладет палитру на бревна, идет навстречу. Мы сердечно здороваемся, целуемся, и с этой минуты начинается наша долгая дружба; несмотря на значительную разницу лет, мы надолго, на всю жизнь, лишь с некоторыми перебоями, едва ли от нас самих зависящими, остаемся „Васнецовым и Нестеровым“».

Приглашение молодого Нестерова в собор последовало после успеха его «Пустынника» и особенно «Варфоломея». Успеха, кстати говоря, далеко не бесспорного. Но если Стасов, Суворин, Григорович и Мясоедов оказались воинственными противниками художника, то у него был и могучий сторонник, впрочем, потерянный в единочасье и навсегда.

Центром Передвижной выставки 1890 года была работа Н. Н. Ге «Что есть истина?». Однако и «Варфоломей» прозвучал. Прославленный ветеран передвижничества решил взять молодого под свое орлиное крыло, пожелал побеседовать наедине.

«Я, как очарованный, слушаю Николая Николаевича, – вспоминал Нестеров. – Его дивная дикция волнует меня… Мы все ходим, ходим. Николай Николаевич все говорит, говорит…

И я начинаю утомляться от ходьбы, от напряженного внимания к словам, не всегда понятным, „учителя“, а он, как бы угадывая мое состояние, неожиданно останавливается со мной у своей картины, у „Христа перед Пилатом“, и спрашивает мое мнение о ней… Что я скажу ему, этому славному художнику, такому ласковому со мной?.. У меня нет тех слов, кои ему нужны от меня… Солгать?.. Нет, солгать не смогу. Не могу и сказать той горькой „правды“, что думаю о картине…

А время идет, идет… Молчание мое для Николая Николаевича становится подозрительным, наконец, неприятным. И так мы простояли перед „Пилатом“ минут десять. Я нем, как рыба. Для старика все стало ясно, и он… повернулся и ушел… Он никогда не простил мне моего неумелого молчания, много раз пламенно осуждал мои картины…

Последний раз я его видел в Киеве в те дни, когда я расписывал Владимирский собор. Помню, мы сидели с Виктором Михайловичем Васнецовым на балконе на Владимирской улице. Мы отдыхали после рабочего дня, о чем-то лениво говорили, как вдруг Васнецов говорит: „Смотрите, ведь это едет Ге“.

Я обернулся и увидел Николая Николаевича, ехавшего на извозчике в сторону Софийского собора. С ним на пролетке сидел почтительно, бочком, молодой человек, по виду художник. Николай Николаевич что-то оживленно ему говорил, и нам показалось, что на наш счет, так как смотрели оба на наш балкон. Ни он нам, ни мы ему не поклонились, и этот наш поступок мы не могли забыть и простить себе всю жизнь. Вызван же он был тем, что Ге с великой враждой относился к росписи Владимирского собора».

Не все сочувствовали делу Васнецова. Далеко не все. Были у него недоброжелатели по личным мотивам. Было и принципиальное неприятие его устремлений сделать для русских людей русский храм. Имелись у него враги и среди духовенства. Один из киевских архиереев говорил, что молиться во Владимирском соборе никак нельзя, вместо святых сиволапые мужики на стенах. Влиятельный среди монашества Иоанникий сделал все, чтобы роспись Великой Лаврской церкви не досталась Васнецову.

Так что поддержка от молодого собрата была очень нужна Виктору Михайловичу. Тем более что дружбы или какой-то творческой близости с Врубелем, работавшим в соборе до Нестерова, не получилось. Врубель был моложе Васнецова всего на восемь лет, но он принадлежал, и целиком, иному художественному поколению.

Строительный комитет отверг эскизы Врубеля, хотя они были необыкновенно талантливы. Для воплощения художественных идей Врубелю был нужен свой собственный собор, которого он, конечно, не получил. Его участие во Владимирском соборе кончилось росписью орнаментов.

Комитет напугало не разностилье. В конце концов, картины Сведомского и Котарбинского рознятся между собой и совершенно не совпадают со стилистикой Васнецова. Дело было в самой сути врубелевской живописи.

Васнецов смущал киевских пастырей реализмом образов, их полнокровием и человечностью. Перед старой иконой, которая воспроизводит человека с большой степенью условности, молиться проще. Старая икона никогда не рассказывает о личности святого, она рассказывает о служении богу. Молящегося икона всячески отстраняет от жизни, ведь он даже родного пейзажа не узнает и родного города тоже. Васнецов же написал па своих иконах и картинах русских людей, русскую природу и русские города.

Система образности Врубеля была совершенно иной. Его оплакивание Христа Богоматерью – не пересказ известного всем события на свой лад, но воистину плач. В таком храме, может быть, и сами слова произносить грех, тут надо молчать, потому что говорят стены.

Обе стихии – васнецовская, эпическая, и врубелевская, обращенная к чувству, – уживаясь, создали Нестерова. Правда, в этом «тихом» искусстве нет врубелевского вселенского страдания. Здесь – своя боль, молитва за себя.

1-2-3-4-5-6-7

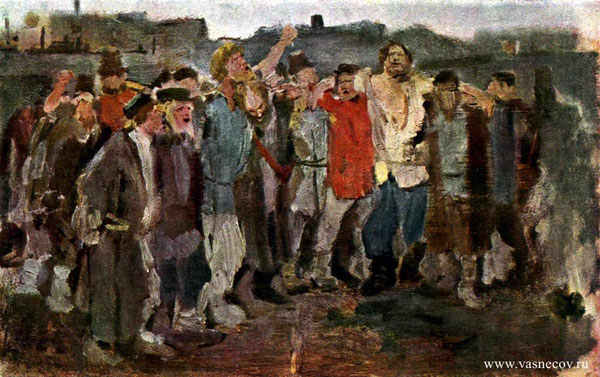

Фасад дома Васнецова Васнецов В.М. |  Хороша наша деревня, только славушка худа Васнецов В.М. эскиз |  В. М. Васнецов. Акробаты. Первый вариант картины. 1876. |